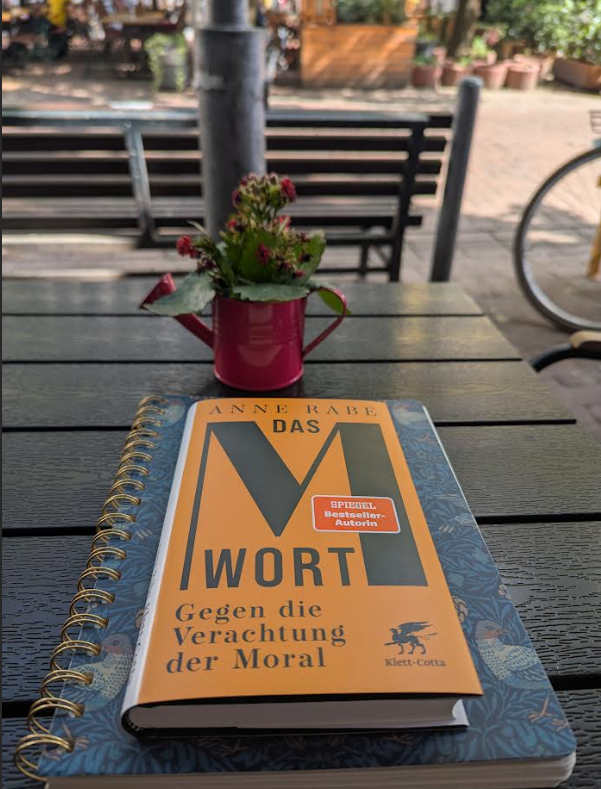

Es gibt nur sehr wenige Bücher, die ich direkt nach dem Kauf in einem Rutsch verschlinge. Zu ihnen gehört seit heute Anne Rabes hellsichtiges Plädoyer Das M-Wort. Gegen die Verachtung der Moral. Auf gut 200 Seiten spannt die Autorin einen Bogen vom deutschen Historikerstreit der 1980er Jahre über die Geopolitik seit 1989, die rassistischen Diskurse der deutschen Innenpolitik, Thilo Sarrazins anti-wissenschaftliches Machwerk Deutschland schafft sich ab, den Aufstieg der verfassungsfeindlichen AfD (trotz aller gelebten Widersprüche ihres Führungspersonals und ihrer programmatischen Nähe zum Nationalsozialismus) bis hin zur Nutzung von KI durch skrupellose Tech-Eliten, die die von ihnen angestrebten Machtstrukturen mit allen Mitteln gesellschaftlich durchsetzen wollen.

Besonders erschütternd ist Rabes auf Seite 75 zu findende, fast flehentliche Bitte an männliche Leser, beim Thema Gewalt gegen Frauen nicht auszusteigen. Wie brutal und verschlagen viel zu viele Männer vorgehen, um Frauen zu sexualisieren, zu verletzen und zu gefügigen Objekten männlicher Lust und Dominanz zu degradieren, kann auf den nachfolgenden Seiten eindrucksvoll besichtigt werden. Dieser Rezensent wünscht sich, dass solche Männer Einzelfälle und die Bitte Rabes an ihre männlichen Leser überflüssig wären. Leider ist das Gegenteil der Fall.

Auf fast allen gesellschaftlichen Gebieten, so konstatiert Rabe, fänden derzeit Rückzugsgefechte der Vernunft und der Moral statt – sei es bei der Besteuerung von Kapital, der Umweltpolitik und dem Klimaschutz, der gewaltfreien Kindererziehung oder der leider immer unzureichenderen Finanzierung der Sozialsysteme. Durch rechte Narrative der Ungleichheit werde das Leben aller Menschen schlechter, jetzt und in Zukunft. Eindrucksvoll unterstreicht Rabe dies immer wieder durch eingestreute persönliche Berichte, Tagebuchnotizen, Gespräche mit Freunden und Schilderungen aus der Kommunalpolitik der ostdeutschen Provinz. Dabei hat sie kein weiteres „Ostbuch“ geschrieben, und das überwiegend faktenfreie Gejammere eines Dirk Oschmann ist ihr glücklicherweise vollkommen fremd.

Rabes Beobachtungen und Schlüsse treffen letztlich auf ganz Deutschland zu, lediglich die demographische und finanzielle Situation der vielbeschworenen Zivilgesellschaft mag in Westdeutschland (noch) deutlich günstiger sein. Über kleinere sachliche Fehler (z.B. die unzutreffende Gleichsetzung des Berliner Verwaltungsgerichts mit dem Kammergericht auf S. 189) sieht man auch deshalb gern hinweg, weil man als aufmerksamer Leser bei wirklich jedem (!) der zahlreichen aufgeworfenen Themen laut „Ja“ rufen möchte. Viele Stellen der auch sprachlich immer treffenden Formulierungen möchte man am liebsten rot unterstreichen und mit Ausrufungszeichen versehen. Soviel politische Vernunft, menschliche Klugheit und zugleich Herzenswärme hat dieser Rezensent bisher noch in keinem Sachbuch zur aktuellen Situation des Landes finden können.

Schließlich ist das Buch trotz aller beschriebenen Gefahren für das Abrutschen der „westlichen“ demokratischen Gesellschaften ins Autoritäre sogar tröstlich. Rabe konstatiert mehrfach: „Es könnte schlimmer sein.“ Und damit hat sie recht, denn noch gibt es in Deutschland weit mehr Demokraten als Feinde der Demokratie. Noch haben die neuen Nazis Angst vor Staatsanwälten und Gerichten. Noch haben wir eine demokratische Verfassung und eine lebendige Zivilgesellschaft. Zudem scheint aus Sicht der Evolution die Verschiedenheit der Menschen und ihre Fähigkeit zur friedlichen Kooperation erfolgreicher zu sein als die Möglichkeit des Menschen, sein eigener Wolf zu werden. Rabe schildert all dies eindrücklich an zahlreichen Beispielen. Eines davon ist die Integration des größten Teils der seit 2015 nach Deutschland geflüchteten Syrer – eine Erfolgsgeschichte, die vom rechten Rand zumeist unterdrückt oder verdreht wird.

Anne Rabe legt den Demokraten für die Verteidigung der Moral und der Vernunft auch einige Waffen in die Hand: Die Stärkung der ökonomischen Gleichheit durch eine weitaus stärkere Besteuerung des Kapitals als heute, eine verstärkte staatliche Unterstützung des Kampfes gegen rechts, ein AfD-Parteiverbot und nicht zuletzt die vielen guten Argumente in unser aller Umfeld können Wirkung entfalten, wenn wir als Demokraten für den demokratischen Rechtsstaat kämpfen und ihn nicht vom rechten Zeitgeist erodieren lassen. Dabei Kapitalismus und Privateigentum völlig zu verabschieden, kommt Rabe nicht in den Sinn – gut so, denn bisher hat sich kein anderes gesellschaftliches System als so menschenrechtsfördernd erwiesen wie eine rechtsstaatlich stark abgefederte soziale Marktwirtschaft. Sie muss allerdings erst wieder wahrhaft sozial werden. Allen Mitstreitern für Demokratie, Menschenrechte und eine bessere Welt sei Anne Rabes neuestes Werk mit Nachdruck ans Herz gelegt.

Anne Rabe: Das M-Wort. Gegen die Verachtung der Moral. Erschienen bei Klett-Cotta, Stuttgart 2025, 20,00 €.